Política de Língua em Portugal

O nosso Estado-Nação que era considerado um espaço de uma só Língua, é em análise detalhada, composto por registos individuais, pertencentes a cada falante, os idiolectos, ou pertencentes a classes sociais bem definidas, socialectos, como a classe médica, ou numa visão mais macroscópica, um conjunto de dialectos regionais. Dentro do espaço continental encontram-se os dialectos galegos, os dialectos portugueses setentrionais, e os centro-meriodionais, e no espaço insular, o dialecto micaelense no arquipélago dos Açores, e o madeirense no arquipélago da Madeira. O bem conhecido Mirandês, uma variedade asturo-leonesa, adquiriu, em 1997, o estatuto de língua minoritária dentro do território linguístico português (Mateus et al, p. 42).

Assim é a Língua Portuguesa um “corpo” objecto de variação e mudança. Observando a língua reconhece-se que esta varia com o tempo, a diacronia, ao longo da sua história. Varia, também, com o espaço, a diatopia, de uma região para outra. Também, socialmente se observam variações, diastratia, e por fim, dependendo das situações comunicativas, a situacional.

Apesar da heterogeneidade da Língua Portuguesa é necessário criar uma abstracção para facilitar a sua descrição enquanto sistema linguístico. No entanto são os contrastes que foram mencionados que revelam a existência de dialectos regionais, socialectos e idiolectos (Mateus et al, 2003: 34).

As organizações governamentais, como a Escola Pública Portuguesa e os meios de comunicação social, que são a base da transmissão do conhecimento, adoptaram uma variedade da Língua para uso quotidiano, a norma padrão, como refere Annamalai (2003: 126), “A preferência para as línguas dominantes é de se esperar quando a política de língua favorece o monolinguismo” (tradução nossa). Esta norma padrão da língua é utilizada como meio de comparação entre as variantes e, é considerada a variedade de uso correcto, embora não seja possível afirmar que uma variedade seja menos correcta do que outra (Mateus et al, p. 34).

A Língua Portuguesa é um objecto sujeito à variação e à mudança, “ A evolução que se produz numa língua, ao longo do tempo da sua existência, resulta em variação e, no extremo, resulta no seu desdobramento em outras línguas...” (Mateus et al., 2003: 37), tal se constata na génese da Língua Portuguesa. Esta começou a individualizar-se das variedades do Latim, na região noroeste da Península Ibérica, por volta do século VI, sobretudo no domínio do léxico. Os primeiros textos remontam ao século XII, nomeadamente, a Notícia de Fiadores de 1175 (Mateus et al, 2003: 25). Não é uniforme e homogénea a Língua Portuguesa ao longo da história, podem-se classificar quatro períodos distintos: o português antigo desde os primórdios até ao século XIV, o português médio até ao século XV, o português clássico até meados do século XVIII, o português moderno desde o século XVIII até à actualidade. Apesar desta classificação cada período referido não é imiscível como o “azeite e o vinagre”, ocorrendo a convivência entre as formas de português de diferentes períodos, durante as fases de transição de um período para o seguinte.

A expansão da Língua Portuguesa foi no sentido norte-sul, espalhou-se pelo território continental português até ao Algarve, transbordou o oceano Atlântico e surgiu noutros continentes, costuma-se dizer que se espalhou pelos cinco continentes. Em finais do século XVII, era falada no Brasil, no litoral africano, na Índia e no sudoeste da Ásia. No momento actual o português é a língua materna para 180 milhões de pessoas e é uma das línguas mais prósperas, com núcleos de ensino espalhados pelo mundo, especialmente devido à existência de emigrantes em diferentes locais, como na América do Norte, Austrália, África, Europa central.

Agora que foi referida a variação e a mudança no tempo e espaço da Língua Portuguesa, convém avançar no ónus da reflexão, e por que não começar por comparar a Língua Portuguesa no espaço de Portugal a uma “renda de Arraiolos”. Ambas são um conjunto de partes diferentes, no caso da Língua Portuguesa temos a variação da língua, num tapete de Arraiolos temos um entrelaçar de fios que criam um tapete. Com quantas cores se faz um tapete de Arraiolos? A resposta é com todas as cores que podemos imaginar. Umas cores serão mais tradicionais, mas não é interdito utilizar cores não tradicionais como o rosa, ou o azul-marinho.

Seria restringir a problemática da interculturalidade e multiculturalismo na sociedade portuguesa, afirmando que esta é uma sociedade utópica em que não existem tabus, nem rejeições de determinadas variedades da língua, ou preferência de determinada variedade. Isto é comprovado pela adopção da variedade da norma-padrão, que tem o lado menos igualitário de discriminar o acesso à ascensão social, porque são os indivíduos com maior mérito no uso desta variedade da língua, como refere Annamalai, (2003:117) “Mas a política visa garantir que os falantes de línguas com menores valores sociais, políticos, económicos e resgatar suas recompensas”, portanto o Sistema de Ensino pretende que todos os falantes tenham o mesmo acesso à língua padrão, mas são sobretudo os alunos de classes sociais mais instruídas, que dominam a norma-padrão melhor, que acedem aos lugares de chefia, ou a lugares de maior responsabilidade. Por outro lado, comunidades minoritárias, como a Cigana, que utilizam variedades diferentes da norma-padrão estão normalmente, e erradamente, associadas à delinquência, ao crime, devido à ideia da pouca instrução escolástica destas minorias étnicas. Ocorrem, nesta perspectiva, acções de eliminação, de tolerância e de manutenção do multilinguismo (Annamalai, 2003:117). Prevalecendo, na minha opinião acções de tolerância para com as minorias culturais e linguísticas, esta tolerância passa pela indiferença com que a sociedade lida com estas minorias étnicas.

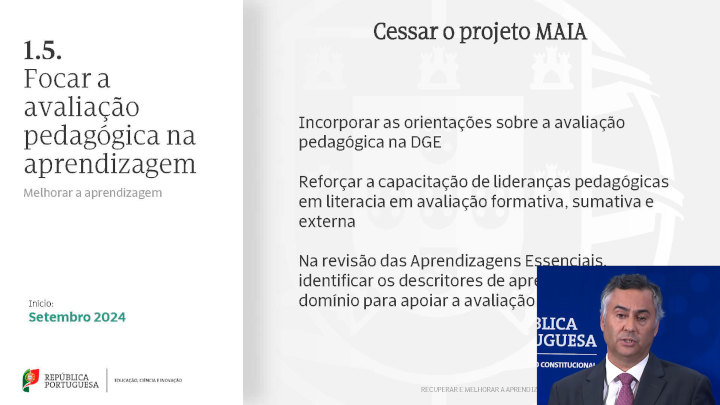

Existem, também, acções institucionais de manutenção do multiculturalismo, como as que emanam das directrizes do Documento Orientador para o Português Língua não materna. O aluno que se enquadra no âmbito do PLNM, tem necessidades específicas, ao nível linguístico, curricular, e de integração. Temos de seguir como educadores os princípios da integração, da igualdade, da interculturalidade, e da qualidade. Com o princípio da integração “a Escola assume-se como um espaço de excelência para a prática do convívio e da cooperação” (M.E., 2005: 9). Com o princípio da igualdade a “Escola assume-se como um espaço privilegiado para o combate às desigualdades sociais e às atitudes discriminatórias” (M.E., 2005: 9). Com o princípio da interculturalidade a “Escola assume-se como espaço do plurilinguismo e do pluriculturalismo” (M.E., 2005: 9). Com o princípio da qualidade cabe à escola e à sociedade integrar estes alunos para que se possam desenvolver harmoniosamente as suas competências pessoais, sociais, éticas e intelectuais, ou seja, sobretudo promovendo as competências linguísticas, as competências sociolinguísticas e as competências pragmáticas. Mais uma vez, o acesso à norma-padrão da Língua Portuguesa é o caminho para promover a igualdade de oportunidades e ao mesmo tempo conferir aos falantes do PLNM mais força social para manter a sua identidade cultural.

As medidas contempladas no Documento Orientador para o Português Língua não Materna, visam o acolhimento e de escolarização. No acolhimento organiza-se o processo individual e escolar do aluno, e cria-se uma equipe multidisciplinar e multilingue, e também, se efectua um teste diagnóstico de língua portuguesa. Na escolarização cria-se um projecto de ensino específico para os alunos do PLNM, a escola e mais especificamente a sala de aula, devem constituir um importante centro de recursos, que possibilite às crianças manusear diversos materiais, também se poderão criar grupos de proficiência, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência níveis iniciação A1 e A2, intermédio B1 e avançado B2 e C1, se existirem vários alunos pertencentes ao grupo de falantes do PLNM. A transversalidade da Língua Portuguesa deve ser ponderada, porque a aprendizagem da Língua Portuguesa interfere em todas as outras disciplinas, por isso, o vocabulário a que o aluno de PLNM é exposto deve ser escolhido no sentido de privilegiar as aprendizagens de todas as disciplinas, e acompanhar o desenrolar das actividades ao longo do ano lectivo.

O planeamento da avaliação do aluno e a criação de um perfil para o Professor de Língua não Materna encetam o conjunto de medidas de escolarização deste documento.

Nos últimos anos o programa de generalização do ensino do inglês no ensino básico é um exemplo da abertura da sociedade portuguesa ao multilinguismo, mas mais uma vez a preferência recai sobre uma das línguas dominantes ao nível mundial. Ao nível do Ensino Privado existe uma maior oferta de oportunidades para as outras línguas, especialmente para a língua Alemã, Espanhol e Italiano. Mas todas as outras línguas que compõem a rede linguística em Portugal, como o Crioulo ou o Galego sofrem um tratamento desigual em relação ao Inglês e ao Francês. Além destes exemplos, existem grupos étnicos que apesar de numerosos têm pouca ou nenhuma importância, em termos de acções da Política de Língua, como já referi caiem na tolerância da sociedade, e são varridos para debaixo do tapete. A sociedade devia atender a todos, e não só aos poderosos, se Portugal se quiser assumir como uma sociedade aberta, multicultural e multilinguista deverá tentar ser universal e igualitária.

Bibliografia

Annamalai, E. (2003). Reflections on a Language Policy for Multilingualism, Language Policy 2: 113-132, Kluwer Academic Publishers.

Mateus, Maria Helena Mira (2001). “Se a língua é um factor de identificação cultura, como se compreende que uma língua viva em diferentes culturas?”.

Mateus, Maria Helena Mira; et al. (2003). “Gramática da Língua Portuguesa” Caminho.

Português Língua não Materna no Currículo Nacional, Documento Orientador, Ministério da Educação, Julho 2005.